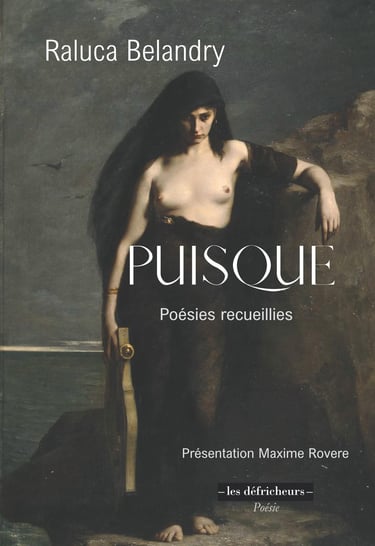

Maxime Rovere : preface de "Puisque" de Raluca Belandry

Le philosophe Maxime Rovere a préfacé l'oeuvre de la poète transylvaine Raluca Belandry : Puisque. Accompagné de l'avant propos de l'éditeur

PENSÉES D'AUTEURS

les defricheurs

10/28/20259 min temps de lecture

Le philosophe Maxime Rovère parle du travail de Raluca Belandry : Puisque

“Je suis une animale mythologique, aux formes inouïes”, écrit-elle dans AniMale. Ce vers mystérieux, promesse d’inventions, s’applique étrangement à la voix de son autrice. Sa poésie danse entre formalisme – la figure tutélaire de Mallarmé y affleure dans des vers hermétiques ou auto-référents – et expressionnisme, où la nécessité de magnifier les émotions, d’explorer l’intimité, de plonger dans les méandres d’une expérience qui mêle le subjectif et le cosmique, guide le choix des mots. En ce sens, l’écriture de Raluca Belandry tient à une mise en tension entre la langue française et des intentions décentrées, démultipliées, vastes comme l’univers. Cette tension éclate sans cesse dans des images inattendues, souvent admirables par ce qu’elles parviennent à saisir. Rarement ces images sont fixes et paisibles ; elles témoignent plutôt d’une rapidité proprement animale – celle du martin-pêcheur qui attrape le poisson, celle du faucon qui repère le mulot, celle de la lionne qui abat sa patte griffue : une prédation vitale, résolue et mobile, sur ce que l’expérience comporte d’aveuglante beauté.

Cette tension est née avec elle, en Transylvanie, pays intégré à l’actuelle Roumanie, dans une ville médiévale du plateau des Carpates nommée Târgu-Mures. Là vivent autant de Hongrois que de Roumains ; Raluca Belandry y croît en langue roumaine, mais exposée d’emblée à la diversité des langues, d’autant qu’elle s’approprie l’anglais dès l’enfance (à 7 ans) avant de découvrir le français au collège. Les lettres à but linguistique qu’elle échange avec des correspondants étrangers contribuent à l’ouvrir au monde. Par elles, elle voit se démultiplier les espaces de jeux où il lui est possible d’élaborer les significations.

À mesure que grandit cette enfant de Babel, son horizon s’étend. À l’université de Babes-Bolyai, dans la ville de Cluj, elle entreprend des études de droit ; en 2001, elle choisit de les recommencer à Paris, de les poursuivre à Londres en 2006, avant de réussir le concours du Barreau de Paris en 2009. Pendant deux ans, elle plaide comme avocate. Quelque chose en elle s’étoffe, se fortifie, se muscle. Il arrive que la force de la langue doive compenser les faiblesses d’un dossier à défendre où, sans preuve et sans argument, elle apprend malgré tout à persuader. Mais de quelle langue parle-t-on ? Devenue juriste dans une entreprise américaine, elle vit son quotidien en français à Paris, elle ne parle qu’anglais au bureau, elle cesse définitivement de lire en roumain.

Après huit ans d’exercice, elle quitte le monde des affaires et décide de consacrer l’intégralité de son quotidien à la littérature. Bien sûr, elle a déjà écrit des poèmes – en anglais, pendant son année londonienne, puis quelques-uns, épars, en français. Mais c’est par la prose d’un roman commencé en 2013 qu’elle fait l’essai, une première fois, d’écrire une œuvre littéraire plus conséquente en français. Car il lui faut trouver une patrie dans cette langue. Elle s’y heurte. À l’époque, la langue française lui résiste comme une eau trop froide. S’y plonger ? Le défi lui semble coûteux. La syntaxe demande trop d’habileté, le lexique paraît trop étendu. En un mot, l’exigence structurelle de la langue envers les écrivains l’effraie. Ses piétinements sont tels que, en même temps que ce baptême dans le français marque une sorte de renaissance, elle se résout à chercher une langue, sa langue, en dehors de la prose. Le chemin de cette recherche ? Naturellement, la poésie.

Ainsi, le travail de Raluca Belandry contourne l’idée romantique d’une poésie qui excéderait la langue par le haut ; elle la pratique plutôt par détour, presque par impuissance. Elle y engage une forme de désespoir retourné sur lui-même qui s’alimente de sa propre nécessité. Elle écrit comme on avance dans une forêt où l’on se serait perdu, sentant par tout le corps qu’il y a quelque chose à y trouver – qu’on l’a même déjà trouvé, que c’est déjà là, très précisément là, mais plus près de la surface.

De cette manière, Raluca Belandry déjoue aussi la figure du poète dont le génie surpasserait les usages courants de la langue. Tout à rebours de cette héroïsation finalement viriliste, elle se laisse plutôt traverser par des forces de vie qui révèlent, en même temps que la vulnérabilité de l’individu, la puissance d’une voix capable de leur donner forme. La poésie se fait alors prophétie, non parce que la poétesse se draperait d’un orgueil excessif, mais parce qu’une piété profondément païenne l’habite, dont le secret semblait perdu.

“Poésie, que non ! écrit-elle. Les mots se forment plus clairement, ils poussent comme des muscles lors d’un intense effort. Parce qu’il ne s’agit pas de mots mais de choses. Les choses de la vie, les choses que l’on vit, les choses qui nous arrivent, les choses qui se passent. Ce sont les choses qui entraînent les mots et les mots s’alignant entraîneront plus de choses – les mêmes ou d’autres. Poésie, non. Dire clairement, plutôt, ce qui est en présence.”

Ainsi, la poésie n’apparaît plus comme la description ou le compte-rendu d’une expérience, mais comme une expérience en elle-même, voire une révélation de la saveur vivante de toute expérience. Quoi d’étonnant à ce que, dans cette poésie faite d’obstacles et d’évitements, la logique de la langue doive se trouver elle-même ? Elle croît comme une plante nourrie par les orages, déroulant ses volutes symbolistes parmi des éclairs de clarté. Dans ce contexte, un “recueil” de poèmes ne se présente plus tout à fait comme un objet achevé. À rebours de l’œuvre close, les poèmes de Raluca Belandry sont des étapes elles-mêmes mobiles. On les recueille comme on le fait de l’eau, au creux des mains, avec la conscience que quelque chose glisse et se perd. Pourtant, ce qui transite d’elle en nous apaise une soif d’être qu’aucune langue n’épuisera – car seule sa parole à elle étanche cette soif. Au lieu de tendre son miroir au monde, la poésie verse alors sur les blessures du cœur, nées des frustrations du langage, mais aussi de toutes les trivialités du monde, une déferlante aussi palpable qu’une présence singulière, constituée à parts égales de silence et de mots. Dans cette poésie expérientielle plutôt qu’expérimentale, on découvre une magie capable d’explorer le senti au-delà de ce que la perception seule nous dit de l’expérience.

Dans les textes que l’on va lire, on reconnaîtra donc l’étrangère acceptant d’embrasser, dans les intenses turbulences qu’on vient de raconter, l’étrangeté de sa posture dans la langue. Comme Milan Kundera, Romain Gary, Paul Célan, Cioran et tant d’autres, Raluca Belandry fait partie de ces étrangers qui découvrent aux Français les ressources de leur langue, parce qu’ils savent explorer jusqu’à ses accidents, témoins de leurs propres déplacements. D’ailleurs, lorsqu’il lui arrive de les lire à voix haute, on ne peut pas identifier dans la manière qu’elle a de prononcer les mots, littéralement, une étrangère. On peut au mieux admettre la présence d’un style qui imprime son rythme aux phrases, transfigurant la langue en une parole magiquement familière.

La poétesse peut alors offrir aux lecteurs des sensations nouvelles, nées d’éclats de langage perçant dans le réel, ouvrant des perspectives sensibles – d’ailleurs potentiellement traduisibles dans d’autres langues. N’est-elle pas traductrice elle-même ? Dans Daïmon, la “revue de singularités littéraires” qu’elle a fondée en 2018, elle a publié des textes traduits par elle depuis l’anglais et signés de D. H. Lawrence, de Virginia Woolf, de Christina Rossetti, de Katherine Mansfield. C’est l’indice que dans l’entre-langues, Raluca Belandry expérimente la possibilité de dire et de vivre des mondes démultipliés. Sa poésie à elle, précisément, est l’autre de ce monde-ci. Elle est l’espace de jeu où, riante comme une enfant, elle manipule les significations qui font naître et grandir. De là des formes qui rappellent à la fois le martyre et l’enfance : son sens du jeu remplit les textes d’un plaisir joyeux ; mais comme ce jeu ne cache pas l’importance de la mise (il engage la possibilité même de vivre), sa nécessité effraie en même temps qu’elle réjouit. Et c’est ainsi qu’elle se couronne : “poète, prince jamais devenu roi.”

Maxime Rovere

Avant-propos de l'éditeur

Il se raconte que certaines œuvres demandent exploration. Ainsi croit-on pouvoir s’aventurer dans celle de Raluca Belandry, mais dès la présentation de Maxime Rovere, on comprend qu’il nous faut relever un tout autre défi. On imagine un archipel lointain où règne une aède-poète sur treize îles entrelacées : y naviguer engage. Car l’hôte à chaque escale capture nos cœurs et nos âmes. Et il en est ainsi pour ces treize voyages qui forment une totalité affinée, d’une irrévocable sensualité. Alors voguons, en nous abandonnant.

Fenêtre, sur ce premier horizon, nous accueille par ses regards mêlés, femme et jeune fille cherchant l’étrangère, cette langue à interpeller en cris et silences, pour l’obliger, par l’écriture, à s’incarner.

Sous son vent, Pli et Saut, île de l’amour-amitié où cherchent à dire sans se contredire, les voix du philosophe et de la poète, monades reliées, “âmes en deux” d’Aristote, pliant et dépliant, jusqu’à l’intime langage, les infinis possibles d’une relation. In fine, l’espoir d’un choix, femme et homme en quête existentielle, et, inéluctable, le saut.

Or depuis l’île voisine des Oracles, s’élève un chant-déraison : la poète voit, bien avant de dire, et lorsqu’elle elle dit, elle parle depuis l’origine des choses, balayant les mythes, les croyances, les vérités trop rapides et les puissantes images. Accomplissante, elle devient magie, et engendre la métamorphose.

En témoigne l’escale en AniMale, dont le nom remonte au temps profond, à l’aurore d’Anima, figure inconsciente de la femme dans l’esprit de l’homme. L’anima et le mal parfois confondus, parfois évoquant d’éventuelles fusions entre âme et animalité. Aussi la poète narre-t-elle depuis l’intérieur de ces représentations, la quête d’un désir féminin, pour qu’advienne une naissance autonome, une incarnation libre de la femme, depuis la chair de cette “animale” qui la hante.

Et comme en tout voyage, survient un songe, Nuits, conte poétique en trois nuits d’attente et de rêverie autour de la figure d’un absent et l’intuition d’une arrivée par les mers. Voici qu’au sortir du rêve, grondent les écueils d’Écume et de basalte… Lecture contemporaine, mélancolique et ironique, du mythe de Héro et Léandre, ode moderne et classique dédiée à l’éternelle séparation nimbée de ses aléas de naissance – distances, appartenances, codes et croyances.

Six îles… se dit-on songeur. Ce n’est plus un archipel, mais un univers. Les suivantes, Muse rêveuse et Dans les airs nous confirment ce profond sentiment. Atelier de style et de réflexions en pleine nature sur la première. Et, dès les rivages de la seconde, écriture de l’Autre partition, mots en lieu et place des notes d’œuvres musicales obsessionnellement écoutées.

On s’interroge : qui règne en cet empire des contes et du sensible ? Pays d’enfance dévoile un pan du mystère, l’enfance transylvaine, des figures d’aînés, de simples vies de campagnes, rudes et merveilleuses, peuplées de pruniers, de collines et de cimetières calmes. Quand, délaissant le risque nostalgique, s’ouvre soudain Fleurs empierrées, laboratoire d’une langue en train d’assister, stupéfaite, à sa propre naissance. Recueil célanien, gardant en lui son obscurité native, vers l’aiguisement. On y entend que le sens est fleur empierrée dans les mots, fossile poétique à découvrir, strate après strate.

Mais la poète est femme. Elle se retourne et se questionne : que deviennent Les inconstants, ces rencontres ayant marqué l’asphalte de Paris, ces conversations, improbables collisions au cœur de la ville impassible ? Comment se révèlent les êtres, dans le langage ? Qu’offrent-ils d’eux-mêmes, dans quel but ? Questionnement qui renvoie l’écho d’anciennes histoires de cœurs exaltés, trop jeunes pour aimer et comprendre, à qui aujourd’hui, pour Réparer l’aveu, on offre en ces pages, de devenir trésor.

Avons-nous envie de revenir à terre ?

Il le faut, nous murmure la poète en nous confiant Prosaïsmes, juste et sensible retour à la réalité du monde ; bilan poétique et philosophique de ce long parcours à travers les mots. Elle désire souligner les moments forts, résilier les impuissances, porter plus loin la langue dans sa précision, trouver l’articulation pertinente des idées, sans renoncer à la métaphore. Reposer en équilibre sur tous ces mots réunis.

Puisque nous laisse ainsi, sur le quai de la vie, besace de lecteur en bandoulière, prêt à repartir pour ce qui fut bien plus qu’une lecture, une expérience sensible. On veut en être, encore, toujours. Et la poète, nous entendant pleurer, revient. Elle chuchote : “Recommencez le voyage, vous verrez, il sera Autre.”